|

|

|

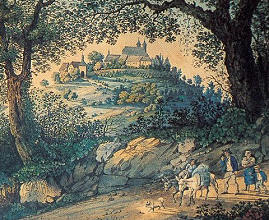

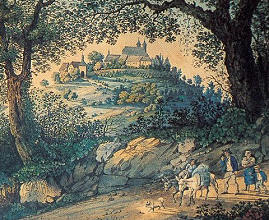

Die Burg Dilsberg |

ca.1813 Gemälde Carl Philipp

Fohr 1795-1818 |

Seit 988 gehörte der Dilsberg als Teil der zum Forst erklärten

Wälder zwischen Neckar, Elsenz und Lein (Wimpfener Bannforst) dem Bistum Worms.

Die im Dienst des Königs und der Bischöfe von Worms stehenden Grafen von

Lauffen, welche im 11. Jahrhundert im Kraichgau Fuß fassten und dabei auch

einen alten Adelssitz in Wiesenbach zu ihrem Wohnsitz ausbauten, dürften sich

zunehmend für den bewaldeten Buntsandsteinkegel am Neckar interessiert haben.

Zwar bauten sie sich südlich des Wiesenbacher Oberdorfes auf dem Kühberg eine

Burg, die sie auch bis Mitte des 12. Jahrhunderts bewohnten, doch schien ihnen

wohl besonders wegen der verkehrsmäßigen Erschließung des Neckartales der

Dilsberg ein günstigerer Wohnsitz zu sein. So dürften sie vom Bischof von Worms,

der sicher an der herrschaftlichen Durchdringung der einsamen Waldgebiete

interessiert war, den Dilsberg als Eigengut erbeten und erhalten haben. Seit

Mitte des 12. Jahrhunderts ließen sie Teile des Berges roden und die Burg

errichten, zu deren ältesten Teilen die heute noch erhaltene mächtige

Schildmauer gehört.

|

|

|

Burgenbau auf den Höhen war

damals etwas Neues. König und Adel beteiligten sich daran. Die Burgen gaben dem

Land fortan das charakteristische, bis heute bewahrte Bild. Die Ritterburg ist

ein unverwechselbares Produkt des hohen Mittelalters. In sozialgeschichtlicher

Sicht ist der Burgenbau insofern interessant, als er den schon vorhandenen

Abstand zwischen Adel und bäuerlicher Bevölkerung vergrößerte und die

gesellschaftliche Kluft vertiefte, indem die an den Rändern der Dörfer gelegenen

Adelshöfe verlassen wurden.

Die Burg Dilsberg dürfte um 1200 fertig gewesen sein. Für

1208 ist sie schriftlich erstmals belegt.

(Quelle: Aus der Geschichte des Dilsberges -- Uffelmann/Wiltschko)

|

|

Die Burg und ihre Festungsanlage |

Aufnahme vor 1913 |

Sie überlebte unbeschädigt heiße Kämpfe, Eroberungen und Rückeroberungen.

Die Truppen Tillys konnten ihr ebenso wenig etwas antun wie die Melacs, auch französische Revolutionsheere mussten vor ihren starken Mauern weichen. Und

dennoch, die Burg Dilsberg präsentiert sich dem Besucher als Ruine. Die Dilsberger selbst waren es, die ihre Burg zerstörten. Der Grund: Die total

verarmte Bevölkerung (Anfang des 19. Jh.) brauchte Steine, um ihre

Wohnhäuser zu bauen. Und so wurde die Burg im Jahre 1826 zum Abbruch

freigegeben. In Resten blieb das alte, teilweise über 800- jährige Gemäuer

erhalten und lässt ahnen, welche Bedeutung der Burg in früheren Zeiten

zukam. |

Aufnahme vor 1913 |

|

| |

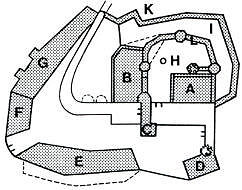

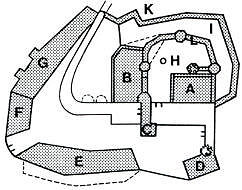

Plan der ursprünglichen

Burganlage

A Palas (Wohngebäude)

B Amtshaus

C Torgebäude mit Kerker

D Kommandantenhaus

E Stallungen

F Zehntscheuer

G Kaserne

H Innenhof

I Burggraben

K Außenmauer -

L Innere Mantelmauer |

|

Die Burg ist deutlich in Vor- und

Hauptburg untergliedert. Zur Vorburg gehörte die Kaserne, spätere

Invalidenkaserne (heute größtenteils Garten), die Zehntscheuer, der

Marstall mit dem Fruchtspeicher und das - noch gut erhaltene -

Kommandantenhaus. |

Kommandantenhaus Aufn. 1985 |

|

| |

Flankierungsturm

Aufnahme 1911 |

Um in die Hauptburg zu gelangen, mussten erst zwei viereckige

Flankierungstürme, die sich in einer, die Hauptburg beschützenden Mauer

fortsetzen, passiert werden. Erst dann kam das Haupttor zur Burg. Im Hof der

Hauptburg lag der Palas (fürstliches Wohngebäude, Rittergebäude), ein Bau

mit drei Geschossen. Davon ist nur noch ein mächtiges Kellergewölbe

erhalten, das sich als Veranstaltungsort für kleinere Konzerte

geradezu anbietet und ein sechseckiger Treppenturm. |

Kellergewölbe des Palas

Aufnahme 1912 |

|

| |

Mantelmauer Aufnahme 1913 |

Aufnahme 1911 |

Und wer den wundervollen Blick

von der gewaltigen Mantelmauer in das Neckartal nicht versäumen will, der

muss durch diesen Treppenturm steigen, um dann über einen hölzernen Steg auf

die 16 Meter hohe Ringmauer zu kommen. Ehemals umschloss sie die ganze

Hauptburg. Während sie nach Osten und Süden größtenteils zerstört wurde,

erhebt sie sich um so gewaltiger nach den anderen Seiten hin. Gut sichtbar

noch der Wehrgang, einst verstärkt durch drei Ecktürmchen an den

Knickstellen.

|

|

| |

|

|

|

Nur noch alte Stiche und Gemälde geben heute Zeugnis von der einstigen

Schönheit dieser gesamten Anlage. Aber die vielen Besucher des Dilsberges

kommen nicht nur wegen der einmaligen Lage des Ortes, sondern auch - oder

gerade - wegen der Burgruine, welche die Silhouette des Bergkegels bestimmt.

|

Quelle: Die Bergfeste

Dilsberg - Stefan Wiltschko

Bilder: Bildindex der Kunst und Architektur des Bildarchivs Foto Marburg |